Simone Golinelli 2022

LAGUNANDO 2022 > selezionati 2022

Regista e autore.

Nel 2011 si sposta a Barcellona dove segue un corso di montaggio cinematografico all’ESCAC (università della Cataluna).

Nel 2012 si trasferisce a Berlino dove lavora come videomacker e montatore freelance.

Nel 2014 rientra in Italia e apre una sua casa di produzioni audiovisuali con la quale oggi realizza video commerciali, pubblicità, tutorial, videoclip e documentari.

Nel 2018 scrive e dirige il cortometraggio “Bianca”, finalista al concorso “Mammut Film Fest”.

Da sempre appassionato di scrittura, frequentando nel 2018 un corso di sceneggiatura con Alessandro Di Pauli all’interno del quale scrive la sceneggiatura del cortometraggio “00”

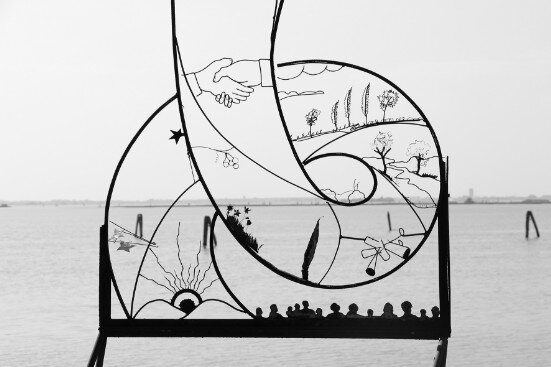

ORTI DEI DOGI

RACCONTI

CERERE

Cinque miliardi di anni fa una stella esplode provocando un’onda d’urto in tutta la galassia, facendo collassare la nube di gas e polveri che avrebbe generato il sistema solare. Dopo cinquanta milioni di anni, la fornace nucleare del sole si accende. La luce della prima alba illumina Giove, l’unico ad essere già quasi completamente formato. I quattro pianeti del sistema solare interno, Mercurio, Venere, la Terra e Marte arriveranno dopo cento milioni di anni. C’è una regione che separa la parte interna del nostro sistema solare, da quella esterna, ha il nome di Cintura degli asteroidi ed è una regione di spazio tra Marte e Giove. In questa regione, più vuota di come ci hanno sempre detto i libri di fantascienza, c’è un’immensa palla di roccia che da sola occupa più di un terzo della massa presente nella fascia. E’ Cerere. La sonda Dawn ha rivelato depositi di sale sulla sua superficie, ciò punta all’idea che una volta ci fossero acque salmastre a ricoprirlo. All’inizio della sua storia, gli elementi radioattivi al suo interno avrebbero fornito il giusto calore per trasformare in acqua quello che oggi è il ghiaccio intrappolato appena sotto la sua crosta. Agli albori della sua vita, Cerere aveva oceani blu. Alla sua nascita era sulla buona strada per diventare un pianeta a tutti gli effetti. Cerere era coperto da un profondo oceano di acqua salata ma qualcosa provoca l’interruzione del suo sviluppo. Giove, nella sua orbita attorno al sole, si muove nella nube di gas che avvolge il sistema solare. Inizia una spirale verso l’interno, avanzando nella regione che è oggi la cintura degli asteroidi. Qui gli oggetti vengono scagliati via o subiscono l’attrazione gravitazionale cadendo su Giove. Come conseguenza di questa interazione tra le forze di gravità, oltre il 99% della massa originale che era lì, scompare. Cerere non è mai stato in grado di diventare un pianeta a tutti gli effetti, perché non c’era materiale a sufficienza nelle sue vicinanze. Giove ha saccheggiato Cerere della sua materia, arrestandone la crescita e condannandolo a vivere la sua vita come una roccia fredda e brulla.

Le porte del foyer si aprono, le maschere sono tutte ragazze, come se la gentilezza di aprire una porta dovesse avere una certa femminilità riflessa. Diego guarda la ragazza più vicina a lui, non per cortesia, non per lussuria, ma lo fa per essere guardato e appena dopo riconosciuto. Lei sorride indietro e non si capisce da dove arrivi quel sorriso, se da un’animo educato o da un desiderio. E Diego allora si scoccia, la sua notorietà non è stata sfamata, così precipita il suo sorriso pescatore e si incammina dentro, in platea.

C’è odore di legno, di velluto spesso, di polvere e umanità. E quel brusio, prima dell’inizio. Quel caos prima dell’armonia. E’ un suono preciso, di tante voci e vite mischiate, le persone come strumenti, tutti tesi ad accordarsi sul La dell’esistenza.

Diego si guarda attorno, cerca motivi di sdegno, vuole avere ragione ed è la lingua che batte sul dente che duole, spreme la gengiva e succhia il gusto acre del sangue. Tra le varie manifestazioni del genere umano, detesta l’eleganza sulle persone anziane. Le signore in abito da sera e capelli curati gli mettono addosso un dispiacere irrisolvibile. Vive quel riguardo come una mancata arresa di un corpo ormai caduto e quindi bello con niente. Come se acchitarsi per la mondanità dovesse smettere ad un certo punto della vita, pena l’incongruenza, pena il ridicolo. Diego è bravissimo a sapere quello che non dovrebbe essere, ma lo è molto meno a trovare alternative e avrebbe da ridire anche se quelle signore fossero venute in ciabatte e grembiule.

Si incammina per la leggera discesa del corridoio centrale, guardando tutti per setacciare pepite di biasimo in quel fiume di gente. Arriva alla sua fila, il suo posto il terzo dal centro, se non fosse che i primi due seggiolini che danno sul corridoio sono già occupati. Una coppia, lei sull’ottantina, abito in lamé, collier d’oro intrecciato e il pudore di uno scialle a coprire le spalle. Lui più âgée, in un completo nero usato solo per serate come questa e nemmeno poi tutte. Diego gli si ferma accanto, non li chiama, semplicemente sta lì e aspetta che siano loro ad accorgersi di lui e che il tempo necessario per farlo, sia la base del loro senso di colpa per non essere stati più vigili. E’ un “sono io” suonando un campanello. E’ questo che si aspetta da loro, che lo riconoscano e che ossequiosamente si alzino per lasciarlo passare, qualche petalo di rosa lasciato cadere con noncuranza al suo passaggio non guasterebbe. E aspetta, e il tempo diventa la ragione del suo disappunto. Cerca la posizione della sua foto in quarta di copertina nel suo ultimo libro, quella dove sorrideva e guardava di lato il tanto che basta per sembrare innocente. E’ in mezzo al corridoio che taglia la platea verso il palco, che possa essere lui ad intralciare, non lo dubita nemmeno un attimo. Per Diego il peso delle cose non è uniforme e spalmato su tutto, lo stesso gesto legittimato per se stesso è condannato per gli altri.

Finalmente la signora si accorge di lui e da tanto che è educata, nemmeno lo fa il pensiero del “potevi anche dirci qualcosa”. Solo si alza, anche più agile di quello che ci si aspetterebbe e con consumata complicità, senza parlare ma sorridendo, chiede a suo marito di copiarla e far passare il signore. E’ un gesto caldo e bellissimo, che racconta di una vita insieme ma Diego nemmeno lo nota.

La coppia sgombra lo spazio tra le file e il movimento soffia il profumo della signora, una fragranza alla rosa che sa di chiuso, dritto nel naso di Diego, mentre entra e non ringrazia.

La prima campanella suona nell’istante in cui Diego prende posto. E’ solo, sembra triste o forse preoccupato, avesse un posto libero accanto si potrebbe pensare ad una donna bellissima che alla fine non si è presentata, lasciandolo solo col suo abbandono al botteghino dell’ingresso. Ma a saperlo, così non è. Diego si guadagna la vita scrivendo libri, e fin qui... quello che stupisce è che ci sia qualcuno che i suoi libri li compra, non ci è dato sapere se poi vengano anche letti. E così, questa soddisfazione mondana, lo ha reso piuttosto indulgente sui suoi peccati e molto poco per quelli degli altri. Diego di libri ne ha scritti nove e se non fosse che al suo editore ne ha promessi dieci, adesso si godrebbe la serata. È che il decimo non arriva e miope sull’evidente dislivello di talenti, Diego si paragona a Fellini a cui l’ottavo film proprio non gli veniva. In questo periodo legge di tutto, articoli di astronomia, saggi di grammatica, ma dentro, di ispirazione nemmeno un grammo. Un giorno, nel suo onnivoro divagare, appena oltre un articolo sui fenomeni sociali, gli è capitato tra le mani uno scritto che dimostrava l’aumento del quoziente intellettivo all’ascoltare della musica. Classica perlopiù. Ed eccolo qui Diego, ad un concerto per pianoforte. Non è allenato a sperare e lo fa in modo goffo, mettendo aspettativa sull’esterno, come se il risultato non fosse un impegno suo.

Suona l’ultima campanella, a Diego sembra più lunga del necessario. Le luci della sala sfumano, la ribalta si accende, il sipario si apre, un gran coda Bosendorfer appare muto sul palco, e si vede che aspetta.

Dalla quinta sinistra esce un uomo, a Diego sembra si muova troppo in fretta. Arriva in proscenio, si inchina due volte, il pubblico applaude, a Diego sembra con troppo vigore. Pletnev assorbe gli applausi, è in smoking nero, impeccabile, russo e in questo caso è un aggettivo. Si volta, si avvicina al gran coda cambiandone i riflessi delle luci sulla vernice nera e si siede disinvolto come fosse da solo in bagno, a casa sua.

E la prima nota si allarga e respira, si può quasi vedere e il silenzio si ritira annientato.

“Hai scritto libri con la facilità con cui questo si è seduto al pianoforte e adesso guardati, così vuoto da esserti ridotto a sperare di trovare qui un’idea”

Ma poi Diego si accorge di quanto è bravo Pletnev, perché gli scatti in avanti nella vita sono tutti una faccenda di coscienza, di percezione, di accorgersi di qualcosa attorno. Non di vedere, di accorgersi.

“E tu che eri venuto senza nemmeno sapere chi suonava, va a finire che è anche un bel concerto. Ma quante note suona questo qua? Incastra note tra le note. Sullo spartito sono due, ma lui ne suona tre. Quelle due più una in mezzo. E a te ti viene questa magia? Tu le scrivi le parole nel mezzo dei tuoi libri?”

Ed eccolo lì un altro diritto di Diego, snocciolato come una pallina del rosario. Sempre accurato nel pretendere quello che crede di meritare, inizia a cercare Pletnev sulla pagina bianca e accecante del telefono.

“Sono cinquant’anni che suona, sei, sette ore al giorno. Quanto fanno sei, sette ore al giorno per cinquant’anni? E quando sarai arrivato tu a scrivere da cinquant’anni? Le scriverai due parole ma saranno tre?”

Sarebbe anche arrivato il momento dei doveri di Diego, quello di chiedere scusa al vecchio nella sedia accanto, che disturbato dal telefono che taglia il buio, guarda indispettito ma comunque gentile, come solo i nonni di bimbi piccoli sanno fare.

Ma Diego ha trovato il modo di farne a meno dei doveri, usando noncuranza al loro posto e finisce che il vecchio ignorato, torna a guardare il palco. E’ offeso, ma alla sua età tutta la delusione è occupata per la vecchiaia, così lascia che quel telefono faccia il suo tempo e si spenga quando da vedere non c’è più niente.

E intanto Pletnev parla attraverso il pianoforte, racconta di guerre e di carezze. Si allunga sui tasti distanti come se dovesse prendere il sale lontano, sul tavolo. Sembra che lo voglia spingere via quel pianoforte spalancato che urla, ma quello resta è l’uomo che si agita e tira testate, lasciando a ricordo un ciuffo di capelli che cade a coprir la fronte. Pletnev discute con tutti, prende e da. L’aria adesso è musica e come tale è ovunque, loggione, palchi, scale. Dentro le cose, dentro le persone.

E Diego se ne va, dimenticandosi dov’è. Il suo togliersi è invisibile dentro e dietro la facciata del corpo. E’ una faccenda di attenzione, di presenza. Vedi a volte...la musica che effetto che fa.

Per un attimo la sua vita non è più un duello e il ricordare diventa facile. Recupera pezzi di già stato, momenti liberi e flottanti nel mare della vita che ha sbrigato fino a lì. Perché se è vero che i libri sono fatti di scene determinanti, intervallate da capitoli vuoti di collegamento, allora non hanno mica inventato niente. Anche la vita è così. Cambi di rotta e tempo perso. Strambate e inerzia. Dici ti amo e lavi la macchina.

Diego ripensa ai suoi libri, tutti e nove. E’ un elenco che fa spesso. Volentieri quando il livello di amor proprio lampeggia sul rosso. A volte gli capita di dimenticarsene uno e il pensiero che fa dopo è un riflesso di Pavlov, ineluttabile. Gli vengono in mente i cantautori, si dice che possano dimenticarsi il nome della loro madre, ma mai una loro canzone. Diego finge che la cosa non lo turbi, ma un nuovo strato di rabbia gli sedimenta addosso, pronto ad essere usato contro quello che degli altri non ama. Perché Diego non cattivo, è infelice.

Ripensa all’inizio dei suoi libri, da dove sono partiti, cosa lo ha spinto a scriverli. Il movente, come se non lo sapesse, lo trova lì, tra l’inerzia, non di certo tra le strambate della vita. Non che capiti tutti i giorni di fare un libro, eppure scriverli non lo ha cambiato. Così Diego si accorge che sui fogli, di sé, non c’è mica poi tanto. Scrivere è sempre stato funzionale al risultato: fare soldi, diventare famoso, adempiere ai doveri contrattuali. Non ha mai scritto per fare a metà. Quell’accordo col lettore, tanto simile all’amare. Dare via un po’ di fango nel cuore, chissà che tra mani buone ci venga fuori un bel vaso, con tutta quella melma. Scrivere è così, giocare con la vergogna di farsi vedere nudi, ma non sotto i vestiti, sotto la pelle. Invece a Diego fa paura cambiare e per lui è sempre stata più sicura la bitta della coerenza verso se stessi che la fantasia di immaginarsi diventare qualcuno di diverso. Questo è Diego, la facciata sottile di un palazzo finto in un set di Hollywood. Lui e i suoi libri.

“Ho voglia di fumare, pause non ne fanno? Che gabbia ste seggiole strette, mi fanno male le gambe”.

Diego si guarda intorno, cerca di distrarsi, sembra un lemure che sorveglia l’orizzonte della savana. Le schiene di chiffon, le teste assorte. Quelle nuche incanutite senza più occasioni ma piene di ormai.

Ma eccolo lì Diego, da un’altra parte ancora, con gli occhi sui ricordi. Aveva tredici anni, e le scelte erano ancora tutte possibili.

L’ho guardata la mia faccia, è sporca di decadenza. L’ho guardata nel riflesso del vetro che mi separa dall’aria che non voglio più, là fuori. Nevica sui tetti della città. Quante luci dalle finestre. Tante quante dentro la mia testa.

Stanotte gira così. Cammino sul filo teso del declino, nel circo dell’esistenza. Guardatemi e fate ohh quando farò finta di cadere. E allora voglio fumare. E la paura di iniziare la scarto lontano. Adesso solo sabotaggio. Tanto chi cazzo dorme più.

Li sento ridere nella stanza accanto. Mamma, tu e quell’altro. Dove l’hai trovato, è lo stesso della settimana scorsa?

Che situazione di merda. Devo andare via di qui. Trovare un’altro luogo, uno fisico, concreto. Per ricominciare a scalare la normalità. Il premio è la stabilità da barattare per qualche carezza. E poi forse sarò io quello da ascoltare nella stanza accanto. Mi lecco le labbra e sento amaro. È nicotina? No, sono gli occhi al piano di sopra, maledetti, che si fanno sentire. Bagnano tutto. E allora fumo ancora, più forte, per andar via senza ciao. Non devo tossire, non ho paura che mi scoprano, ma è per non vomitare. Apro la finestra ed è sbattere la porta in faccia a questa notte deragliata. E’ tutto reale. Perché con me non ridi mai, mamma?

Che vada affanculo tutto stanotte, me, loro, l’assenza, i sorrisi. Tutto. Fino a crepare. Nel buio solo una candela. Come tanti anni fa, quando l’affetto non era un vuoto. E poi qualcosa si è rotto, qualcuno si è rotto. Tiro ancora, di più, per non sentire più niente, per ritornare qui. Presente cazzo.

Basta ricordare il passato, quello che avevo.

Basta sognare il futuro, quello che troverò.

Le labbra amare sono il mio presente. E tiro, tiro ancora. La brace illumina il buio, ma poco. Scalda, ma poco anche quello. Bruciasse tutto. Un altro tiro, il fumo è quasi azzurro. Che ordine in tutto questo girare. Fino a crepare cazzo.

Vorrei strapparmi questo cuore malato, regalarlo al primo che passa, bruciarlo su quella candela, affogarlo. Sento la testa bussare, vedi mai che mi si è spostato il cuore sulle tempie. Batte forte, la nicotina, forse le emozioni. Tanto è uguale, le emozioni sono una droga. Ti si appiccicano addosso, stampando istanti roventi.

Quando accarezzi e taci, guardi e ti perdi, chiudi gli occhi e muori.

La consistenza della carne. Il profumo della pelle. Il suono dei respiri. La serenità di un corpo che non è il tuo, lì per proteggerti, per accudirti.

Quando il cuore si spacca, le lacrime esplodono, il mondo scompare, il tempo evapora, i pensieri tacciono e gli abbracci mancano.

Quando la luce ti attraversa, le labbra tremano, gli occhi cercano.

Quando dici si.

Ma Pletnev inizia Giugno di Tchaikovsky e tutto cambia. E’ come girare un mappamondo e vedere cosa c’è dall’altra parte esatta di noi. E’ come se le note volessero salire alte su un trampolino e poi tuffarsi giù, precipitare in un mare che scintilla al primo sole, quello di giugno appunto. Pletnev, e questa è la vera cosa da imparare dai grandi artisti, si prende il tempo che serve, senza correre. L’emozione del palco è spesa nella furia di suonare, non nell’urgenza sciocca di scendere. Gli incapaci hanno paura del palco, i grandi lo bramano.

“Chissà perché Giugno è così diverso, non è neanche un fatto di cura, è la vita che qui è diversa dagli altri mesi. Forse Tchaikovsky compie gli anni in Giugno? Guardarci adesso non mi sembra il caso. Ricordatelo dopo, quando esci. O magari a Giugno ha incontrato un’amore. E il tuo amore dov’è, eh?”

Ti ho chiesto aiuto ma tu non l’hai sentito. Ti ho detto che mi manchi, che vorrei le tue carezze e tu mi hai risposto Domani.

Sono annientato dalla miopia del tuo cuore, sta succedendo spesso in queste settimane. Non era così quando ci siamo conosciuti e sorrisi per la prima volta. Non so cosa si sia rotto. Eri attenta, mi ascoltavi per sentire non solo per capire. Sono sicuro che allora non mi avresti lasciato in questa melma. Spero un giorno tutto questo cambierà, in un modo e nell’altro. Da parte tua e da parte mia. Vedremo se in direzioni opposte. Scrivo per tentare di disinnescare il dispiacere, lo scoramento, questo dolore che si è fatto fisico. Ma non ti lascerò questa lettera al bordo del letto, per fartela trovare al posto del buongiorno. Mi sento solo. Mi sento solo. Mi sento solo. E’ vero che più dell’amore cerchiamo comprensione.

Difficile non chiamarla disamore la tua negligenza. Nell’amore c’è volontà, altrimenti diventa blanda conoscenza. E quando accade io mi allontano. Metto distanza, la uso per proteggermi. Mi domando se dovrò spingermi sempre più in là o se non dovrò più andare via. Mi domando se saprò sempre ritrovare la strada di casa.

Sono io lo sbagliato a cercare soddisfazione nella coppia?

A che punto sono io nella tua scala di priorità?

Cerco dove ho messo il sorriso che mi hai tolto, trovarlo senza di te sa di scandalo.

Difficile credere in un futuro migliore, ora la vita mi sembra solo un gomitolo di faccende da sopportare. Forse domani il senso tornerà nelle scelte.

Ho capito che un modo per non essere delusi è quello di non fare niente. Ma la puzza di vita sprecata si sente fino a qui. Stare fermi, che cessi ogni attività. Non avrei dovuto dirti che sto male e che ho bisogno di te. Stare fermi, non esporsi, non chiedere, non raccontarsi, non fare regali, mai sorprese, nessuna carezza e che dio mi fulmini, nessun gesto d’amore.

Ma speravo in una vita diversa. Speravo in un po’ di meraviglia, non solo a Natale.

E’ Ottobre ormai, nella sinfonia di Tchaikovsky, il mese di Diego e per lui è ora di tornare. Il teatro è sempre quello, lui invece ha dentro come un respiro. Potrebbe giurare di sentire l’inverno che sta arrivando, nella musica. Lo sente nelle note che si fanno rarefatte e azzurre come i cieli freddi senza nuvole. Lo sente in Pletnev che sembra aver fatto pace con il pianoforte, come se avesse capito che spingere per far muovere funziona raramente con le cose e mai con le persone.

Diego ha finito con le proiezioni del passato, non ha trovato quello che cercava: un buon argomento, qualcosa che gli stesse a cuore da stendere come tappeto narrativo per il suo nuovo libro.

“Che casino le donne della tua vita. Vabbè, ma adesso è tutto risolto. Hai fatto pace e non ti resta nessun conflitto da raccontare”.

Un po’ come cercare altrove gli occhiali che si hanno sul naso, Diego non si accorge che il fatto stesso di aver risolto rapporti, sarebbe già di per sé materia per un libro. Insegnasse a tutti come risolvere il dolore fossile del senso dell’abbandono, Diego, del suo decimo libro, ne venderebbe a milioni.

Adesso gli veniva più facile stare vicino a sua madre, la vedeva per quello che era, qualcuno che come tutti, cercava di sfangarla in questa faccenda della vita, con risultati altalenanti, ma con un amore che col dolo aveva poco a che fare. E come a memoria di una divertente giornata in piscina d’estate, ti resta sulla pelle quel fastidioso odore di cloro, a Diego rimaneva addosso l’odore acre del fumo. La memoria è così, non va per il sottile quando deve catalizzare un ricordo, vale tutto, anche il brutto. Perché il pacchetto dove aveva preso la prima, era di sua madre, sul tavolo in cucina mentre lei era occupata e quel vizio, che sapeva tanto di richiesta d’aiuto, l’aveva sempre collegato a lei, l’arco d’amore che si erano scelti.

Diego, a pensarci, non lo sa come è arrivato fino a lì, in questo loro rapporto placido e nemmeno gli interessa saperlo. Semplicemente è convinto che ogni rapporto abbia bisogno di una distanza a sé e questa è la loro.

“E poi che siano loro ad essere un casino, forse nemmeno è vero, tu che ne sai? Come il mangiare al nostro ristorante, era sempre lo stesso, ma quando eravamo innamorati era più buono”.

Fidanzata gli pare ridicolo alla sua età, compagna già vecchio sul nascere e moglie una bugia. Non ha mai capito come riferirsi a lei, ma sopratutto non ha mai capito se il loro rapporto è davvero migliorato negli anni o se è lui ad ad aver meno pretese. Meno requisiti richiesti e più tolleranza.

Non che sia diventata più attenta ai suoi bisogni, ma Diego ha capito che in lei non c’è volontà di ferirlo. Aveva già funzionato per sua madre, che funzioni anche per la sua compagna è un passo più breve. E se da un lato è vero che le sue disattenzioni, le sue cecità, immiseriscono il rapporto facendolo arrotolare su se stesso, tutti i giorni la copia di ieri e di domani, Diego col tempo, si è convinto che la stabilità che riconosce di aver bisogno, debba in qualche modo passare per la monotonia. Tutta una vita prevedibile di causa-effetto, senza stupore ne sorpresa. E vabbè.

Il loro rapporto è pieno di crepe, ma è proprio lì che Diego, terrorizzato dall’idea di un vuoto, ha invece trovato un amore, diverso si, ma presente.

A Diego piace pensare che sia proprio l’amore asciutto di lei a dare un’identità al proprio. Calibrato su un livello alto di opacità, fa diventare l’amore di Diego un atto di fede, un sentimento puro, un gesto prezioso di volontà. Un dono, avendo così tanto poco in cambio.

Ecco cosa hanno fatto, messo oro nelle crepe, come il Kintsugi dei giapponesi, perché le tazze aggiustate, vissute, sono più preziose che da nuove.

“Che gran casino la vita, le brutte esperienze ti fanno crescere e usi la maturità per non fare più brutte esperienze”.

Con questo ultimo pensiero a Diego sembra di essere arrivato alla fine di qualcosa e resta immobile a godersi il tramonto. E sorride. Per la prima volta lì dentro, sorride.

Ad essere dotati di un certo fatalismo, ci si potrebbe vedere il modo in cui la vita dice che va tutto bene, perché anche Pletnev è arrivato alla fine. L’ultimo accordo rivolto, la be molle, do naturale e quel mi be molle inevitabile come una cascata, che resta impiccato lunghissimo, al silenzio che viene dopo.

Il teatro è una marionetta appesa, è il respiro lungo dove vai a cercare il coraggio prima di un tuffo. Gli applausi non partono subito, è uno spazio corto e Diego vorrebbe durasse di più. Ma stavolta non è fastidio e arroganza, è la calma dei vinti, la felicità degli sconfitti. E se è vero che la voglia di fare la guerra, ti viene quando ti senti più debole e vulnerabile, Diego questa urgenza non la sente più. Al suo posto un vuoto, ma piccolo e benevolo.

Adesso l’aria è fatta di mani che applaudono, sembra quasi che cerchino il ritmo per battere tutte insieme. Si rincorrono, dando agli applausi una specie di onda.

E Pletnev è lo scoglio. Per primo guarda il pianoforte come volesse ringraziarla quella bestia nera e lucida a cui ha dedicato la vita. Poi si alza, si inchina in proscenio, tre volte e scompare nelle quinte. Il passo composto a trattenere. Un sorriso mai. Forse per chi la musica la fa come lui, la pretesa è talmente grande che poi non c’è niente da ridere e finisci esausto e sgonfio. O forse è una scelta di Pletnev, che nell’inerzia del dare, saluta piatto per lasciare che sia il pubblico a proiettare le proprie emozioni sul suo viso inespressivo. Concede un valore aggiunto, che lo spettatore partecipi attivamente alla costruzione del senso della serata. Nel cinema si chiama Effetto Kulešov, sempre un russo di mezzo, vedi a volte... le coincidenze.

Ma l’applauso non si estingue nel silenzio, continua ed è un tappeto rosso su cui Pletnev sa di dover tornare. E così fa, riconoscendo al pubblico pagante il bis. Rachmaninov, opera 29, L’isola dei morti, ed è come un presagio. Come se Pletnev, la voce di musica, stesse parlando proprio a Diego. E lui accetta l’invito. Ci va su quell’isola, a fare quello che deve fare, a uccidere quello che deve uccidere.

“Scrivevo per scappare, per sistemare un dolore. Non c’è più uno scopo adesso, non c’è più niente da mettere a posto. Senza conflitti che alimentano la fregola del tuo scrivere, che senso ha farlo?”

E la paura lo prende.

“Non scriverò mai più nulla, mai più. Sei libero adesso. Sono libero, adesso”. E un sorriso, ma neanche troppo vivace, lo illumina.

Diego fuma, appena oltre le porte del foyer, l’onda di gente contenta che schiuma fuori dal teatro, con una bella serata da raccontare ancora tra gli occhi. E’ una notte serena, il vociare allegro della gente e ogni tanto qualche piccione che vola via spaventato. Chissà perché i teatri sono sempre pieni di piccioni.

Non è andato tutto come avrebbe voluto. Quando da piccolo si immaginava la sua vita da adulto, quello che c’era aveva tutta un’altra faccia. Un po’ come le macchine volanti degli anni duemila, nei romanzi di fantascienza di cinquant’anni fa.

“E pensare che là in alto, c’è Cerere per davvero. Voleva diventare un pianeta, ma niente da fare. Il piano B e va bene lo stesso. Cerere è bellissimo anche così. E come lui, anch’io”.